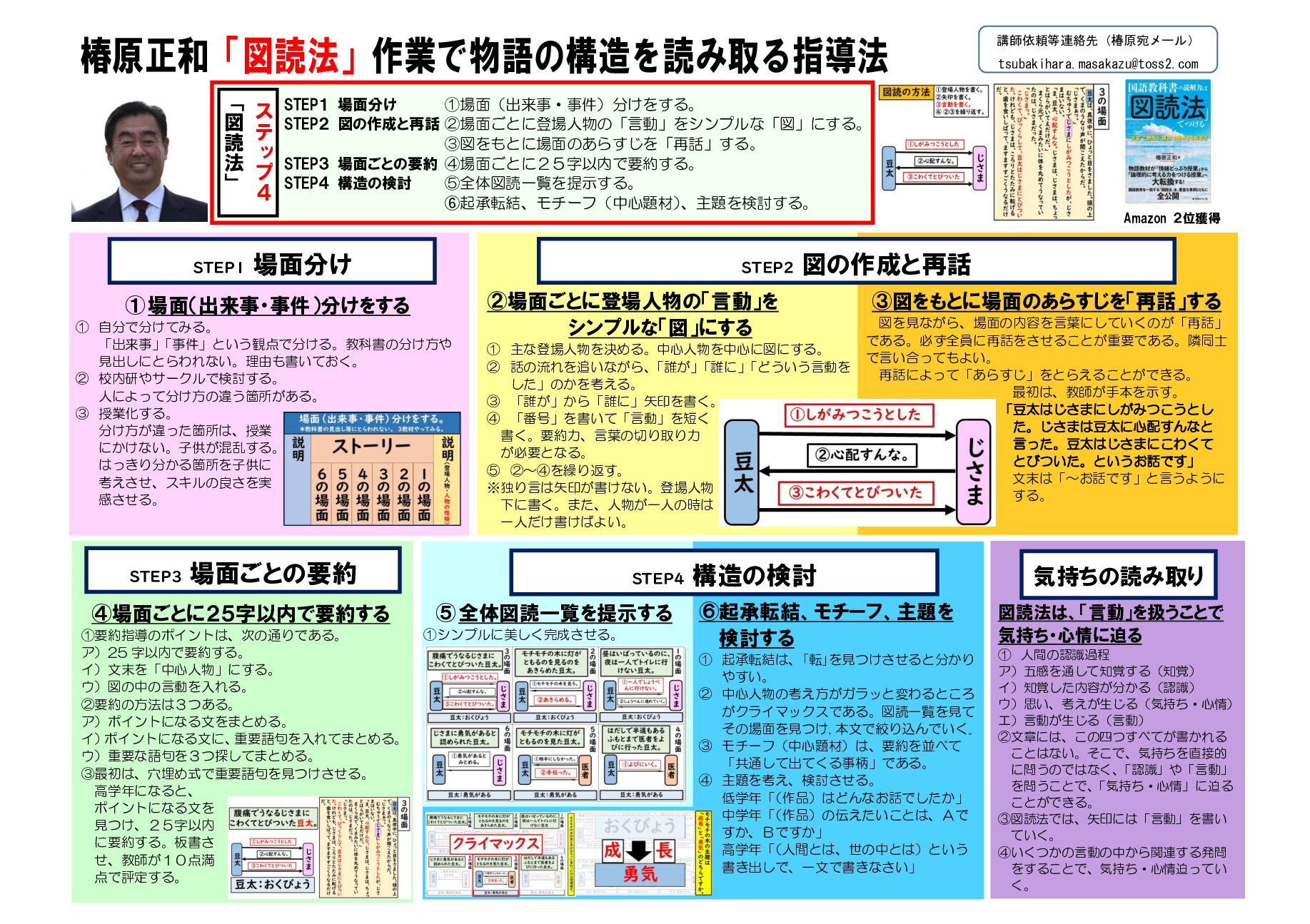

「図読法」は、R2年度の全国学力・学習状況調査に出題された「金色のあしあと」(椋鳩十)という初見の文章を限られた時間でどのように読解すればよいのかを考える中で生まれました。

作品全体の「あらすじ」を登場人物とその行動を矢印を使って簡単な図に表したものでした。この簡単な図が大きな反響を巻き起こしました。人物関係図ではなく「あらすじ」が分かる点がポイントでした。

そして、向山洋一氏の作品全体の構成を扱う分析批評の授業(「ひょっとこ」「桃花片」)を基にして向山氏の単元構成をそのまま取り入れ、その指導過程に「図」を取り入れたのが、今回の「図読法」です。向山洋一氏の分析批評の実践がなければ、「図読法」は誕生していませんでした。

また、当初は「図読」という名称でした。それを、「図読法」の方が伝わりやすいと指摘していただいたのが堀田龍也氏(東京学芸大学)でした。「図読法」というのは、堀田龍也氏の命名です。

「図読法」は、全国に広がりをみせ、重版となりました。特に、特別支援学級で大きな広がりを見せています。